フィンランドと日本が世界のウェルビーイング向上のために協力

グリーン移行に向けた森林バイオエコノミーと気候インテリジェントなデジタルソリューションを紹介する共同シンポジウムを駐日フィンランド大使館にて開催

文:森山奈保美

2024年11月12日、BIOSYS北カレリア国際成長エコシステムは「フィンランド・日本共同シンポジウム:グリーン移行に向けた森林バイオエコノミーと気候インテリジェントなデジタルソリューションの推進 ― ウェルビーイングの向上に向けて」を開催しました。シンポジウムは東京の駐日フィンランド大使館で開催され、BIOSYSエコシステムのパートナーや支援者が参加しました。

シンポジウムでは、グリーン移行の実現に向けて、フィンランドと日本が森林バイオエコノミーと気候インテリジェントなデジタルソリューションを共に推進していくことの意義が強調されました。参加者は、両国の関係者が連携をさらに深めることの重要性を再確認し、人と地球のウェルビーイングの向上という目的を改めて共有しました。

本シンポジウムは、国(フィンランド、日本)と地方(北カレリア、長野県、伊那市、北海道)の関係者が顔を合わせ、関係を深める場を提供することにより、グローバルな課題に対するローカルな解決策を生み出すという目的に大いに貢献しました。

会場には、フィンランドと日本の林業および森林バイオエコノミーの専門家をはじめ、国・地方レベルの公的機関(省庁や自治体の林業部門)、研究開発機関(LUKE、東フィンランド大学、「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会)、企業(Arbonaut、KESLA日本代理店の株式会社リタプラス、王子ホールディングス株式会社、株式会社ゲストハウス、丸紅株式会社)、非政府組織(日本木質バイオマスエネルギー協会、在日フィンランド商工会議所)など、幅広い分野の専門家・関係者が集まりました。参加者の多くは、すでにBIOSYSエコシステムで活発に活動しているメンバーです。

シンポジウムは、タンヤ ヤースケライネン 駐日フィンランド大使の開会の辞で幕を開けました。

続いて、エルノ ヤルヴィネン フィンランド農林省森林天然資源局上級大臣補佐官兼森林バイオエコノミーユニット長が登壇し、参加者に歓迎の辞を述べました。ヤルヴィネン補佐官は北カレリア地域の強みについて、「(同地域には)林業・森林管理からデジタルソリューション、テクノロジー、森林関連産業、木造建築まで、森林バイオエコノミーのバリューチェーン全体を網羅する専門知識と研究ノウハウが集積しています」と指摘しました。そしてフィンランドの国家的な取組みについて、次のように説明しました。「フィンランドは2014年から国家バイオエコノミー戦略を策定しています。2022年に改定された最新版では、『持続可能な方法によって高付加価値化を実現する』をビジョンとして掲げ、バイオマスの利用拡大から、さらなる価値の創造へと重点を移しています。つまり、『より少ない資源から、より多くを生み出す』という発想です。このビジョンの下、フィンランドは2019年から2035年の間に、バイオエコノミーの付加価値を倍増させることを目指しています」

マルクス ヒルヴォネン 北カレリア地域知事からは、林業を中心に北カレリア地域の概要が紹介されました。

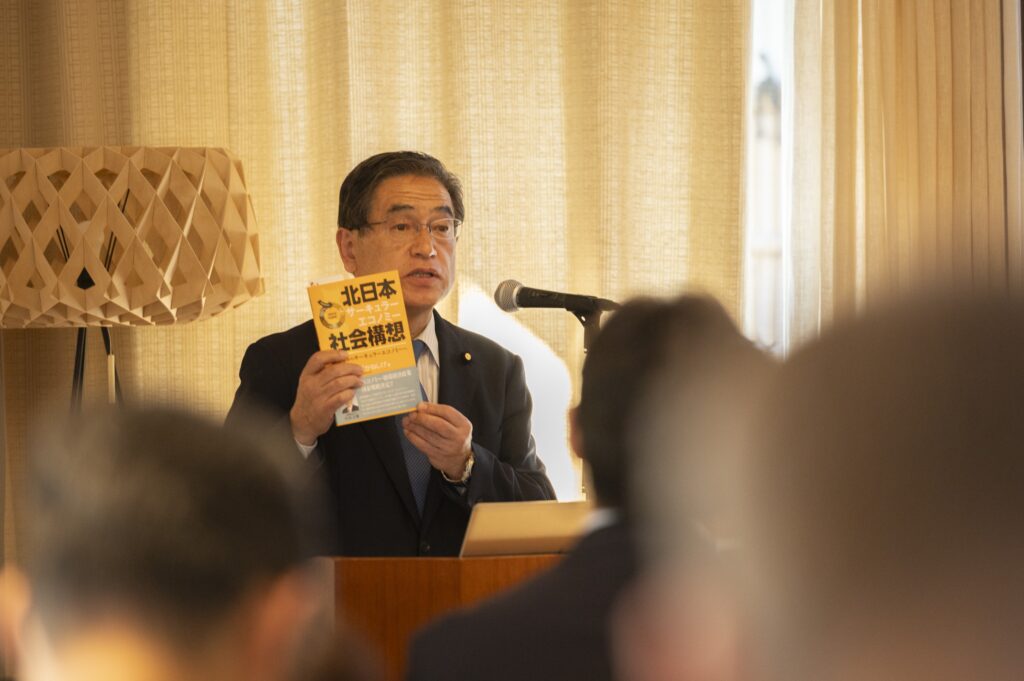

長崎屋 圭太 林野庁森林整備部長より、日本は2050年までにカーボンニュートラルを達成するという目標を掲げており、林野庁は「伐って、使って、植えて、育てる」という人工林サイクルの周知や「木づかい運動」などの活動を通じて、森林資源の循環利用を促進しているという説明がありました。

続いて、BIOSYS日本エコシステム プロジェクトのリーダーを務めるユッタ カウッピ国際関係マネージャー、LUKEのエルッキ ヴェルカサロ教授、東フィンランド大学のヨウニ ピュカライネン教授、そしてLUKEの上級研究員でもあるヘルシンキ大学のトゥーラ ユスケ教授から、BIOSYS北カレリア・日本プロジェクトについて、テーマ別の発表が行われました。

フィンランドと日本の企業からも、各社が森林バイオエコノミーの分野で展開している多彩な取組みについて発表がありました。

日本福祉大学の坂口 大史准教授より、農林水産省を代表して、「木材・木造建築の可能性と優位性に焦点を当てた森林バイオエコノミー」と題された包括的なプレゼンテーションが行われました。

会場では、BIOSYSフィンランド・日本共同シンポジウムの主催者、支援者、来賓の皆様が、フィンランドの伝統的なカナッペなどを楽しみながら、交流を深め、意見を交換しました。

写真:北カレリア地域協議会|桝谷 玲子 All Rights Reserved無断転載禁止

The BIOSYS North Karelia International Growth Ecosystem is run by Natural Resources Institute Finland / Luonnonvarakeskus as a project lead, the Regional Council of North Karelia Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, University of Eastern Finland and MKN Itä-Suomi | Rural Women´s Advisory Centre (RWAC) of Eastern Finland. The project is funded by Renewing and Competent Finland 2021–2027, EU Regional and Structural Policy Programme’s Just Transition Fund – JTF, and Regional Council of North Karelia.

For more information: Naomi Moriyama [email protected]